目次

難聴をはじめとする聴覚障がいを持つ方のなかには、コミュニケーション面での不安や職場環境への適応に関する懸念から、転職活動に悩まれている方もいるかもしれません。

聴覚障がいの種類や程度によって、仕事で直面する課題は異なります。知識を深めて事前の準備をしっかり行うことで、自分らしく働ける職場を見つけることが可能です

本記事では、聴覚障がい者雇用の現状や難聴の種類、難聴を持つ方が働きやすい仕事、転職活動の成功事例まで解説します。

聴覚障がい者雇用の現状

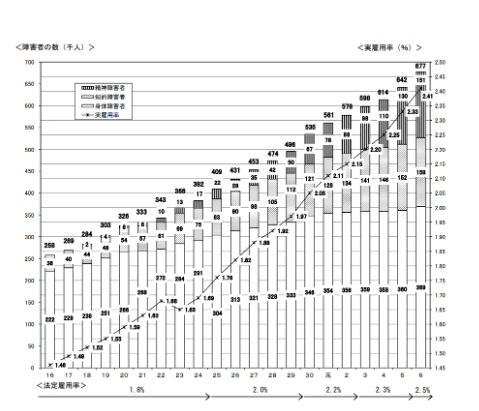

厚生労働省が発表した令和6年の『障害者雇用状況の集計結果』によると、常用従業員数が40人以上の民間企業で雇用されている障がい者の数は67万7,461.5人となり、21年連続で過去最高を更新しました。

▼民間企業における障がい者雇用の推移

画像引用元:厚生労働省『令和6年 障害者雇用状況の集計結果』

そのうち聴覚または平衡機能障がい者の雇用者数は3万2,394人となっており、全体の約4.8%となっています。

障害者雇用促進法の改正や企業の意識向上により、障がい者全体の雇用については拡大が見られる一方で、聴覚障がい者の雇用はまだ十分とはいえない状況です。

出典:厚生労働省『令和6年 障害者雇用状況の集計結果』

難聴の種類

難聴は、発症時期や聴覚障がいの内容によって複数の種類があります。

発症時期

聴覚障がいが発症した時期によって「ろう」や「中途失聴」などと分類されます

ろう

「ろう」は、生まれつきまたは音声言語の習得期(乳幼児期)以前に聴覚を失った状態を指します。音声言語を自然に習得することが困難であった、あるいはできなかったことから、コミュニケーションの手段には主に手話が用いられています。

中途失聴

「中途失聴」は、幼児期に音声言語を習得した後に何らかの原因で聴力を失った状態を指します。自然な音声言語をすでに習得しているため、多くの人は声を出して話すことができます。コミュニケーションには音声言語や筆談、読唇術(口の動きから話している内容を読み取る)などの方法が使用されることが一般的です。

聴覚障がいの内容

難聴には、聴覚障がいのある部位によって主に3つの種類があります。

伝音性難聴

伝音性難聴は、音を内耳に伝える経路(外耳道・鼓膜・中耳)に問題があるために起こる難聴です。この難聴の特徴は、音量が小さく聞こえるものの、音質の歪みは比較的少ないことです。補聴器を使用することで聞こえやすさが向上するケースが多く、外科的な治療の選択肢も考えられます。

就労面においては、補聴器の効果的な活用によって幅広い職種で働くことが可能です。ただし、騒音環境での聞き取りや方向感覚に課題がある場合も見られます。

感音性難聴

感音性難聴は、内耳(蝸牛)や聴神経、脳の聴覚中枢に問題があるために起こる難聴です。音が小さく聞こえるだけでなく、音が歪んだり、言葉の聞き分けが難しくなったりすることが見られます。

音量の増幅だけでは、音が聞こえても言葉として理解しにくい状況となることも多いため、補聴器や人工内耳などの聴覚補助技術が必要となります。

就労面では、口話中心のコミュニケーションが困難になりやすく、手話や筆談、字幕表示システムなどの視覚的な情報伝達の手段が活用されます。

混合性難聴

混合性難聴は、伝音性難聴と感音性難聴の両方の要因が同時に存在する複合的な難聴です。この難聴では、音量の低下に加えて音質の歪みも生じるため、聞こえの状況は個人差が大きくなります。治療においては、外科的な方法によって伝音性要因への対処を行い、その後に感音性要因に対する補聴器や人工内耳などの対応を検討します。

就労面では、伝音性と感音性の両方の課題に対応する必要があり、視覚情報の提供や多様なコミュニケーション手段の確保が必要とされています。

聴覚障がい者の等級

聴覚障がい者は、身体障害者福祉法に基づく障害者手帳交付の対象となる方を指します。一定の聴力レベル以下になる方が認定されます。

聴覚障がい者の聴力レベルはデシベル(dB)で表され、4つの等級に区分されています。等級によって、受けられる社会的な支援や福祉サービスの内容が異なります。

|

等級 |

聴力レベルの判定基準 |

| 【2級】 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ 100デシベル以上(両耳全ろう) |

| 【3級】 | 両耳の聴力レベルが 90デシベル以上(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |

| 【4級】 | 1:両耳の聴力レベルがそれぞれ80デシベル以上(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)

2: 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下 |

| 【6級】 | 1:両耳の聴力レベルが70デシベル以上(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)

2:一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上 |

厚生労働省『身体障害認定基準等について』を基に作成

4級・6級は、中度から高度の聴覚障がいとなり、身体障害者手帳2種に認定されます。2級・3級は重度の聴覚障がいとなり、身体障害者手帳1種に認定されます。

出典:厚生労働省『身体障害認定基準等について』

難聴を持つ方が仕事でつらいと感じること

難聴を持つ方は、聞こえやコミュニケーションの課題から職場でさまざまな悩みに直面しやすいと考えられます。仕事のなかでつらいと感じやすいことには、以下が挙げられます。

音声言語でのコミュニケーションが難しい場合がある

音声によるコミュニケーションが中心となる職場では、会話がスムーズに行えないことによってさまざまな支障が生じやすくなります。例えば、電話対応で相手の声が聞き取れなかったり、上司からの口頭での指示を正確に理解できなかったりする場合があります。

特に緊急時の口頭連絡や、細かなニュアンスが重要とされる業務指示では、情報伝達の困難さから重大なミスにつながる可能性も考えられるため、精神的なストレスにもつながりやすいといえます。

多人数のミーティングに参加しづらい

複数人が同時に発言する会議やミーティングは、難聴を持つ方にとって参加しづらいと感じることがあります。誰が話しているのか判別することが難しい場合や、議論のスピードが速く話の流れを追うことができない場合などが考えられます

このような状況では、自分が意見を述べるタイミングを失ったり、重要な決定事項を聞き逃したりして、チームでの意思決定に参加することが困難になる場合があります。

体調不良につながることがある

難聴を持つ方は、わずかな音を聞き取ろうと神経を集中させたり、視覚情報で周囲の状況を補完しようと目を酷使したりすることで、精神的・身体的な疲労が蓄積しやすいと考えられます。

このような継続的な緊張状態が続くと、頭痛や眼精疲労、肩こりなどを引き起こしたり、ストレスによって精神的な不調につながったりすることがあります。特に音声でのコミュニケーションが多い職場環境では、一日の終わりに疲労感を感じることも少なくありません。

難聴の方に向いている業種や仕事

難聴の方々が職場で力を発揮できる仕事は数多く存在します。ここからは、聴覚障がいを持つ方が働きやすいとされる代表的な業種や職種について詳しく紹介します。

事務職

書類作成やデータ入力、経理処理などといった事務職は、聴覚障がいを持つ方が働きやすい仕事の一つです。これらの業務は個人の集中作業が多く、口頭での頻繁なコミュニケーションを必要としないため、会話による情報伝達の課題を感じにくいと考えられます

また、日々の情報伝達は文書やメールが中心となるほか、定型的な作業が多いことから、一度業務を覚えてしまえば安定して働き続けることができます。

プログラマー・システムエンジニア

プログラマーやシステムエンジニアの仕事は、聴覚に依存する部分が少ないのが特徴です。コードの入力といった視覚的な情報処理が中心となることから、高い集中力や細部への注意力を活かしやすいといえます

また、コミュニケーションにおいてもチャットツールやメール、システムなどの文字でのやり取りが中心となり、電話や対面で会話するシーンは少ないため、聴覚障がい者にとって働きやすい環境が整っています。

Webデザイナー

Webデザイナーは、ソフトウェアやシステムを用いて視覚的な情報処理・操作が中心となる仕事のため、聴覚障がいを持つ方が多く活躍する職種の一つです。視覚的な情報に対する敏感さや集中力の高さが、優れたデザイン作品の創造につながることも多くあります

また、クライアントとの打ち合わせや制作過程でのやり取りは、メールやチャット、オンラインツールを活用して文章で情報伝達を行うことから、コミュニケーションに対する悩みも感じにくいと考えられます。

難聴の方が職場に期待できる配慮

難聴の方々が職場で能力を最大限に発揮して快適に働き続けるために、企業側がどのような配慮を行っているか確認しておくことが必要です。ここからは、企業による聴覚障がいを持つ方への具体的な配慮について紹介します。

文字によるコミュニケーション手段の活用

聴覚障がいを持つ方が仕事で困ることの多くは、コミュニケーションの壁です。この問題を解消するために、文字による情報伝達を積極的に導入している企業があります。

▼聴覚障がい者が働きやすい職場でのコミュニケーション手段

- チャットツールやメールを使った情報伝達

- ホワイトボードを使った会議やミーティング

自動動字幕やリアルタイムの文字起こし機能があるオンライン会議ツール など

電話対応や口頭による情報伝達が少ない業務体制が整備された企業では、聴覚障がいを持つ方であっても円滑なコミュニケーション環境を築くことができます。

非常時における視覚的な情報伝達の実施

地震や火災などの緊急事態において、聴覚に依存する情報(火災報知器や緊急放送など)だけでは、聴覚障がい者が危険を察知するのが困難になることが懸念されます。このような問題を踏まえて、緊急時に視覚的な情報伝達を行える体制を整備している企業があります。

▼視覚的な情報伝達を行える体制例

- フロアでの警告を知らせる点滅灯の設置

- スマートフォンに連動して振動で危険を知らせるシステムの導入

- 避難経路や集合場所のマップ・サインの表示 など

また、社内での避難訓練や研修などを実施して、緊急時に聴覚障がい者への迅速なサポートが行えるように対策を講じている企業は、安心して働きやすい職場といえます。

難聴を持つ方が転職活動する際のポイント

難聴を持つ方が自身の能力を適切にアピールして希望する職場を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。ここでは、円滑な転職活動を進めるためのポイントを解説します。

➀聴覚障がいの度合いをわかりやすく伝える

採用担当者が聴覚障がいについて十分な知識を持っているとは限りません。そのため、自身の聴覚障がいについて応募書類や面接で明確に伝えることが重要です。

聴力のレベルや障がいの種類、日常生活や仕事で具体的にどのような場面で困ることがあるのかなど、具体的に説明しましょう。補聴器や人工内耳の使用状況にも触れておくことで、より正確に自身の状況を理解してもらえます。

②配慮が必要な点は求職者から伝える

企業側は、聴覚障がいを持つ方に対してどのような配慮をすれば良いか分からないことがあります。面接の際には、求職者から必要な配慮について積極的に伝えることが大切です。

例えば、「電話応対はメールやチャットで代替したい」「会議では文字起こしツールの利用や筆談をお願いしたい」「聞き取りやすいように、座席を出入口から遠い場所に配置してほしい」など、具体的な要望を提案することで企業も安心して受け入れを検討できます。

③公的支援や転職エージェントを活用する

聴覚障がい者の転職活動は、ひとりで抱え込まずに外部のサポートを積極的に活用することをおすすめします。ハローワークには障がい者専門の相談窓口があり、専任の職員が就職支援を行っています。

また、障がい者専門の転職エージェントは、聴覚障がいへの理解が深い企業や、配慮体制が整った求人を紹介してくれます。これらのサービスを活用することで、ご自身の特性に合った職場を見つけやすくなるでしょう。

身体障がい者の就職・転職を支援する『エージェント・サーナ』では、難聴をはじめとする聴覚障がいを持つ方が働きやすいさまざまな求人を紹介しています。希望の転職を成功させるために、キャリアアドバイザーがお手伝いいたします。

聴覚障がいを抱える人の転職成功体験談をご紹介

ここからは、身体障がい者のための転職エージェント『エージェント・サーナ』を活用して、聴覚障がいを持つ方が転職に成功した体験談を紹介します。

【44歳/女性/労務職】|労務経験を活かした転職事例

人事部門において約19年間にわたり労務関連の仕事に従事していた方が、化粧品メーカーに転職された事例です。

▼転職理由

転職前の職場では、基本的なコミュニケーションを唇の動きを読んで口話で行っていました。しかし、会議への参加が難しく、情報共有ができていないことも少なくありませんでした。メールでの情報共有を依頼したものの改善されず、転職を決意しました。

▼転職活動の状況

当初は未経験職種での転職を考えていましたが、キャリアアドバイザーから「約20年の労務経験を強みにすべき」とのアドバイスを受け、前職と同じ労務関連の業務で転職活動を行いました。その結果、化粧品メーカーへの入社が決まりました。

▼転職後の感想

化粧品メーカーへ転職後は、専門スキルを活かしてやりがいを感じているほか、会議では口話だけでなくメールなどテキストでの情報共有が行われ、働きやすい職場に出会うことができました。

コミュニケーションが取りづらくて転職。より良い環境の職場に出合えました。

【48歳/男性/銀行事務職】|希望にマッチした転職事例

店舗から商品・什器の配送を行う運搬関係の職種に従事していた方が、銀行での事務職に転職された事例です。

▼転職理由

転職前の職場では、体力的な業務が中心となっていたため、身体への負担が多く将来を考えて転職を決意しました。

▼転職活動の状況

『エージェントサーナ』のキャリアアドバイザーに相談し、自身の長所・短所を理解してもらい、事前に企業に性格や障がいのことを伝えてもらえたことで、面接がスムーズに進み内定をいただくことができました。

▼転職後の感想

企業の方が障がいや必要な配慮について事前に理解されているため、入社後もとても働きやすい環境が整っており、やりがいをもって働くことができています。

【30歳/男性/SE】|アルバイトから未経験SE職への転職事例

Web関連会社でのアルバイトをしていた方が、未経験のSE職へ転職した事例です。

▼転職理由

正社員として働いて安定した生活を送りたいという思いから転職を考えていました。経歴と障がいへの不安から転職活動に踏み出せずにいましたが、障害者手帳の取得と補聴器の使用によって将来の選択肢が広がり、本格的な転職活動を開始しました。

▼転職活動の状況

正社員経験や資格がないこと、年齢的な焦りから不安を感じていましたが、キャリアアドバイザーからのアドバイスで前向きに転職活動を行えました。未経験のSE職でも今後の成長に期待してくださる企業と出会い、入社が決まりました。

▼転職後の感想

未経験のSEとして、基礎知識を勉強しながら研修や打ち合わせに参加しています。先輩や人事からの手厚いサポートにより、働きやすい環境で業務に取り組めています。

キャリア・アドバイザーの提案で転職活動の考え方が変わりました

まとめ

難聴をはじめとする聴覚障がいを持つ方は、コミュニケーション面で仕事の不安や悩みを抱えやすいと考えられます。

転職活動に取り組む際は、自身の聴力や周囲のサポートが必要な内容について企業としっかり相談することで、自分に合った働きやすい職場と出会えるようになります。

ひとりで転職活動を進められるか不安な方は、障がいを持つ求職者をサポートする転職エージェントを活用することがおすすめです。

『エージェント・サーナ』は、身体障がい者の転職を支援する転職エージェントサービスです。専門知識を持つキャリアアドバイザーが、経験・スキル・希望などを踏まえた求人の紹介をはじめ、書類作成・面接対策のサポート、入社後のフォローアップまで手厚くサポートいたします。