障がいを持ちながらの転職活動は「難しい」と言われることが多く、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。確かに一般的な転職と比べて課題はありますが、法整備の充実や支援体制の拡大により、以前よりもチャンスは広がっています

この記事では、障がい者の転職について現状や難しいとされる理由、課題、成功のポイントを解説します。

目次

障がい者の就職・転職は難しいのか?

障がい者の転職には一定の課題が存在するものの、法整備や支援体制の充実により状況は従来よりも改善されています。雇用者数の増加や企業の意識変化なども見られ、チャンスは確実に拡大しているといえます。

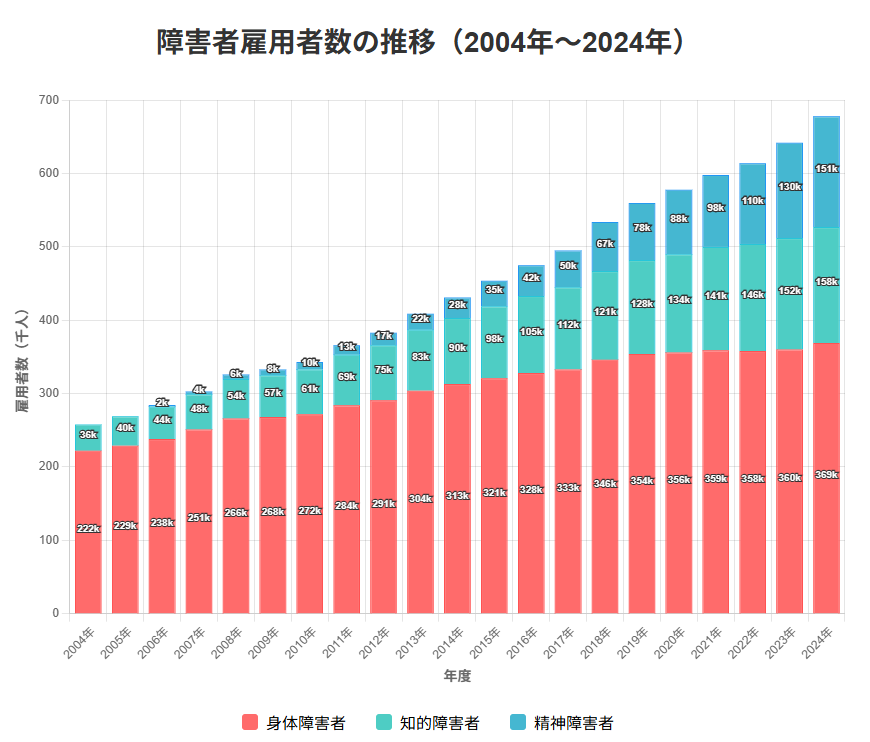

障がい者の雇用者数は増加傾向にある

2024年に厚生労働省が発表した「障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業における障がい者の雇用者数は67万7,461.5人と過去最高を記録しました。障がい者の雇用者数は直近20年間で一貫して増加しており、企業の障がい者雇用に対する姿勢が着実に前向きになっていることを表しています。

厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」のデータより作成

法定雇用率の段階的引き上げや企業の社会的責任意識の高まりが、この結果につながっていると考えられます。

出典:厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」

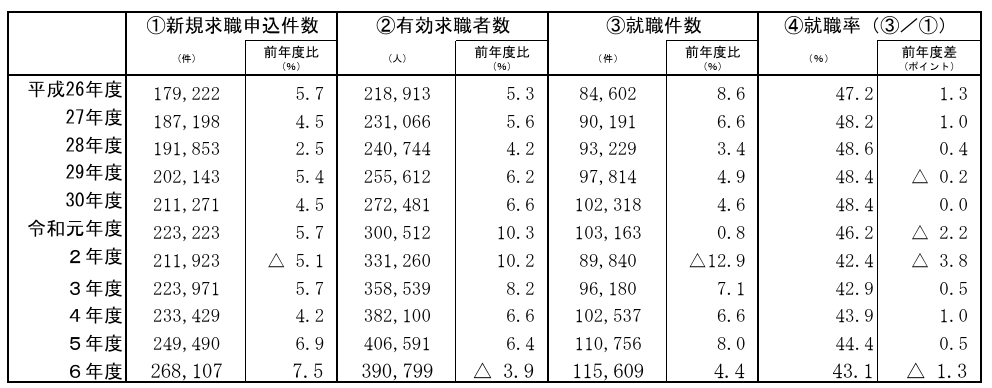

ハローワークでの就職率は4割強にとどまる

障がい者の雇用数が増加する一方で、就職率については十分とはいえない状況です。ハローワークで就職申込者をした障がい者の就職率は43.1%と半数を下回っており、過去11年のデータを見ても50%を上回ったことはありません。

厚生労働省「令和6年度ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況等」より抜粋

就職率のデータは、求職者のニーズと企業の求人内容とのミスマッチや適切なマッチング支援の必要性などを浮き彫りにしています。

このような状況において障害をお持ちの方が転職を成功させるには、戦略的なアプローチが重要です。

出典:厚生労働省「令和6年度ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況等」

障がい者の転職が難しいとされる理由

障がい者の転職が難しいとされる背景には、求人の偏りや企業側の課題など、さまざまな理由が挙げられます。ここでは、データや現状から見えてくる主な理由を解説します。

求人される仕事の範囲が狭い

障がい者向けの求人は、職種や業種が限定されている傾向が見られます。

軽作業や事務補助などの単純業務に偏りやすく、専門性を活かせる職種や管理職ポジションの募集は少ないのが現状です。また、企業の障がいに対する知識不足から、実際には対応可能な業務でも「障がい者には難しい」と判断され、機会が制限されているケースも考えられます。

求職者の希望や能力と求人内容との間にギャップが生じ、転職の選択肢が狭められてしまっています。

法定雇用率が未達成の企業がまだ多い

企業には、障がい者の雇用を義務づける法定雇用率制度があります。一方で、2024年のデータで法定雇用率を達成している企業の割合は全体の46.0%にとどまっています。

特に中小企業では達成率が低く、半数以上の企業がまだ障がい者雇用を十分に進められていません。

法定雇用率を達成した規模別企業の割合

|

企業規模(従業員数) |

法定雇用率達成企業の割合 |

| 40~100人未満 | 44.3% |

| 100~300人未満 | 49.1% |

| 300~500人未満 | 41.1% |

| 500~1,000人未満 | 44.3% |

| 1,000人以上 | 54.7% |

厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」より作成

出典:厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」

正社員での雇用が少ない

厚生労働省が発表した「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」を見ると、障がい者雇用においては正社員での雇用が少ないことが分かります。

障がい者雇用における正社員雇用の割合

| 障がいの種類 | 無期契約の正社員 | 有期契約の正社員 |

| 身体障がい | 53.2% | 6.1% |

| 知的障がい | 17.3% | 3.0% |

| 精神障がい | 29.5% | 3.2% |

厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」より作成

正社員としての転職を希望する求職者にとって、選択肢が限られていることは大きな課題といえます。また、正社員雇用であっても昇進や昇格の機会が制限されている場合もあり、長期的なキャリア形成における不安につながっています。

出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」

転職エージェントが感じる障がい者における転職の難しさ

前述のデータに加え、転職エージェントの視点から感じる障がい者転職の難しさとして、当人のメンタル面の負担が挙げられます。

メンタル面での負担は、障がい者にとって理想の転職を諦めて現状維持を選択してしまう原因の一つです。書類選考で繰り返し落選してしまい自信を失ったり、無力感を抱いてしまったりするケースが見られます。また、周囲に相談できる人がおらず一人で悩んだり、理解不足から孤立感を感じたりすることも考えられます。

加えて、障がい者としての転職ならではの知見が求められることも転職を難しくする要因です。求職者によっては自己分析の不足が見られたり、転職の優先順位付けが適切でなかったりする場合があります。転職活動を上手く進めるためには重要な対策が抜けがちです。

これらの要因が複雑に絡み合い、障がい者の転職活動における壁となってしまっているケースは後を絶ちません。

企業が障がい者を受け入れる際の課題

障がい者の受け入れにおいて企業側が抱える課題を理解することは、障がい者の立場から転職活動の戦略を立てるうえでも重要です。障がい者雇用に対する企業の不安や疑問を知ることで、効果的なアプローチ方法を見つけやすくなります。

障がい者に対する理解や配慮が不足している

障がい者の雇用には、それぞれの障がいに応じた「合理的配慮」が必要です。一方で、企業側の担当者がこの配慮をどのように行えばよいか分からなかったり、障がいごとの特性に応じた配慮を行うための知識が不足しているケースも見られます

また、社内全体で障がい者への理解が不足している場合も、採用のハードルが高くなる要因となります。

任せられる仕事が分からない

企業側が障がいに関する知識を十分に持っていない場合、「どのような仕事を任せられるのか分からない」ため、採用をためらうことがあります。これは、障がいのある人には限られた仕事しかできないという認識が原因です。

しかし、実際には業務内容や環境を少し調整するだけで、障がいのある方でも十分な能力を発揮できる仕事は数多く存在します。

スキルや知識を必要とする業務が多い

職種や業務内容によっては、専門的なスキルや知識を必要とする仕事が増加しています。

特定の資格や豊富な実務経験を求める求人では、これらの条件を満たしていない障がい者は選考対象から外れてしまいます。企業側としても即戦力を求める傾向が強く、研修や育成に時間をかける余裕がない場合も多いのが実情です。

一方で、基礎的なスキルを身につけている障がい者であれば、適切なサポートにより十分に活躍できる業務が多数存在するため、企業側の採用基準の見直しも重要な課題となっています。

障がい者が転職を成功させるポイント

障がい者が転職活動を成功させるためには、事前の準備と戦略的なアプローチが重要です。以下に挙げるポイントを押さえることで、自分に適した職場を見つけやすくなります。

心身や環境が安定した状態で転職活動を始める

転職活動は精神的・身体的に大きな負担がかかるため、可能な限り体調や生活環境が安定した状態で取り組む必要があります。

特に経済的な不安を抱えながらの転職活動は判断力を鈍らせるおそれがあるため、現在就業中の場合は働きながら転職活動を進めることが有効です。

焦りや不安から妥協した転職先を選んでしまうリスクを避け、冷静に判断できる環境を整えることが成功への第一歩となります。十分な準備期間を確保し、無理のないペースで転職活動を進めることが重要です。

自分の障がいについて説明する準備をする

障がいとともに働くには、企業側に一定の配慮を求める必要があります。一方で、企業が採用を望むのは「配慮を求めるだけ」の求職者ではありません。

自分の障がいについて正しく理解し、「何ができて何ができないか」を明確に伝えることが重要です。加えて、「どのような配慮があれば問題なく働けるか」を具体的に説明できるようにしておくと、企業側も安心して採用を検討することができます。

就業経験をアピールする

障がい者の転職活動においては、就業経験のアピールが重要です。

自身の責任感や継続性を示せるほか、障がいを抱えて一定期間の継続した就業をした経験があれば、症状が安定している証明にもなります。

過去の職場での具体的な業務内容や成果、チームワークの経験などを整理しておくと、コミュニケーション能力や環境への適応能力についてもアピールすることが可能です。

業務に役立つ資格を取得する

特定の業務に直結する専門資格の取得は、転職活動において大きなアドバンテージとなります。また、PCスキルやビジネスコミュニケーション能力など、どの職場でも求められる基本的な就業スキルを身につけることも重要です。

資格取得は客観的な能力の証明となるだけでなく、学習意欲や向上心をアピールする材料にもなります。転職を希望する業界や職種に関連する資格を調査し、計画的に取得を目指すことが有効です。継続的な学習姿勢は、企業からの信頼の獲得につながります。

障がい者雇用枠で転職する

障がい者雇用枠での転職を行うと、合理的配慮を前提とした採用を受けることが可能です。

障がい者雇用を実施している企業は障がい者の採用実績を持つ可能性が高く、受け入れ体制や支援制度が整っているケースが多いといえます。また、一般の中途採用と比較して、応募要件のハードルが低く設定されている場合もあります。

障がい者雇用枠に応募する際は、給与や昇進機会について事前によく確認し、将来のキャリアプランと照らし合わせて検討することが大切です。これにより、自分に最適な働き方を実現しやすくなります。

就職支援サービスを活用する

公的な支援機関や民間のサービスを積極的に活用することで、転職成功の可能性を高められます。

| 支援機関・サービス | 主な支援内容 |

| 障害者就業・生活支援センター | 就業と生活の両面からの総合的なサポート |

| 地域障害者職業センター | 職業相談、職業評価、職業準備支援 |

| ハローワークの障害者専門部署 | 求人紹介、職業相談、就職後のフォロー |

| 就労移行支援事業所 | 就労に必要なスキル習得、実習機会の提供 |

| 障害者向け転職エージェント | 専門的な求人紹介、転職相談、企業との調整 |

これらの支援機関では、それぞれ特色が異なるサービスを提供しています。自分の状況やニーズに応じて適切な支援を選択し、積極的に活用することがポイントです。

転職が難しいと感じたらキャリア・アドバイザーに相談を

転職活動で壁にぶつかり、思うように進まないと感じたときは、転職エージェントのキャリア・アドバイザーへの相談がおすすめです。

「エージェント・サーナ」では、Web面談での初回相談から求人紹介、応募書類の作成サポート、面接対策、そして入社後のフォローまで一貫したサポートを提供しています。

転職にまつわる疑問や不安を、1人で抱え込む必要はありません。豊富な支援実績を持つ経験豊富なキャリア・アドバイザーに相談することで、あなたの状況に合わせた最適な転職戦略を一緒に考えてもらえます。

専門的な知見とネットワークを活用し、理想のキャリアを実現するためのサポートを受けてみてはいかがでしょうか。

まとめ

障がい者の転職は確かに一定の困難さを伴いますが、法整備の進展や企業の意識向上により、以前と比べて環境は着実に改善されています。雇用者数の増加が示すように、チャンスは確実に拡大しているのが現状です。

転職を成功させるためには企業側の課題を理解した上で、自分の強みや配慮事項を明確に整理し、適切な準備を行うことが重要となります。また、公的支援機関や転職エージェントなど、利用可能なサポートを積極的に活用することで、より効率的な転職活動が可能です。

障がい者雇用専門の転職エージェント「エージェント・サーナ」では、プロのアドバイザーがあなたに寄り添い、スキルや特性に合った求人のマッチングや面接対策のサポートなどを実施いたします。転職についてお悩みの方はぜひご相談ください。