障がいを持つ方は、生活や就労に関する公的支援を受けられる障害福祉サービスを利用できます。この障害福祉サービスを利用する際には、市町村への申請を通じて「障害支援区分」の認定が必要となる場合があります。

就労に向けて準備を進める方のなかには「障害支援区分はどのように定められているのか」「認定を受けるにはどうすればよいのか」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

この記事では、障害支援区分の基本的な知識と認定手続きの流れ、就労に関する支援などについて解説します。

目次

障害支援区分とは

障害支援区分とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの必要度を判断するための客観的な基準を定めた区分のことです。

一人ひとりの障がいの程度や特性、生活上の課題などに応じて必要な障害福祉サービスを公平に利用できるように、全国共通の基準が定められています。

この区分の認定において重要なのは「障がいの程度(重さ)」ではなく、障がいの特性や心身の状態に応じて「必要とされる支援の量」で判断される点です。

区分1から6までの段階があり、数字が大きくなるほどより多くの支援が必要と判断され、受けられるサービスの種類や利用上限が変わってきます。

出典:厚生労働省『障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要』

障害支援区分の役割

障害支援区分には、主に3つの役割があります。

▼役割

- 市町村がサービスの提供や給付を決定する

- 支援の必要度に応じたサービスの利用要件を定める

- 利用者の区分に応じて報酬単価や職員配置を設定する

障害支援区分は、市町村が障害福祉サービスを支給する際に「どれくらいの支援の量が必要か」を決定する勘案項目の一つとなっています。また、障害福祉サービスのなかには、利用要件の一つとして特定の障害支援区分を定めているものもあります。

サービス提供事業所においては、利用者の区分に応じて国から支払われる報酬単価や、配置すべき職員の数などを設定する際の基準となります。この区分があることで、障がい者が必要とするサービスが適正かつ公平に提供される仕組みが成り立っています。

障害者総合支援法による支援内容

障害者総合支援法に基づいて提供される支援にはさまざまな内容があります。障害支援区分の認定が必要な支援と、区分に関わらず利用できる支援に分けられます。

▼障害支援区分に基づく支援の利用

| 区分に応じた利用 | 区分にかかわらず利用可 | |

| 介護給付 | 訓練等給付 | 地域相談支援給付 |

| ・居宅介護

・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・療養援護 ・生活介護 ・短期入所 ・重度障害者等包括支援 ・施設入所支援 |

・自立訓練

・就労移行支援 ・就労継続支援(A型・B型) ・就労定着支援 ・自立生活援助 ・共同生活援助 |

・地域移行支援

・地域定着支援 |

介護給付の場合は、それぞれ支援の量に応じて利用要件となる区分が定められています。自立した生活や就労を目指す訓練サービスは、原則として区分認定に関わらず利用できます。

出典:厚生労働省『障害支援区分に係る研修資料』

障害者総合支援法の対象者

障害福祉サービスの利用は、以下に該当する方が対象となります。

▼障害福祉サービスの対象者

| 分類 | 対象となる方 |

| 身体障がい・知的障がい・精神障害がいを持つ方 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの障害者手帳を持っている |

| 難病などを持つ方 | 手帳の有無にかかわらず、厚生労働大臣が定める程度の障がいがある |

上記の「難病などを持つ方」において、障害者総合支援法の指定難病に該当する要件として以下の3つが挙げられます。

▼指定難病に該当する要件

- 治療方法が確立していない

- 長期の療養を必要とするもの

- 診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっている

これらの要件を満たす指定難病は、現在376種類あります。障がいの多様な特性や心身の状態、生活の状況などを調査して、標準的な支援の度合いを総合的に判断して区分認定が行われます。

※2025年10月時点の情報を基に作成しています。

出典:厚生労働省『障害支援区分に係る研修資料』『障害者総合支援法の対象となる難病が追加されます』

障害支援区分の認定手続きの流れ

障害支援区分は、自身が必要な障害福祉サービスを受けるために重要な基準となります。認定を受けるためには、市町村の認定手続きが必要です。

ここからは、申請から認定までの具体的な流れを解説します。

➀市町村への申請

障害支援区分の認定手続きは、まず障がい者本人(またはその保護者、代理人)が、現在住んでいる市町村の担当窓口へ申請を行うことから始まります。

この際、申請書に加えて、障害者手帳や難病の診断書などの証明書類の提出が求められます。この申請をもって市町村による手続きが開始されます。

②医師意見書の取得・提出

主治医に依頼して医師意見書を作成してもらい、市町村に提出します。

医師意見書とは、障がいの診断名や身体的な機能、心身の状態、症状の経過、今後の見込みなど、医学的な観点から医師の意見をまとめた書類です。

▼医師意見書のイメージ

画像引用元:厚生労働省『障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要』

この書類は、障害支援区分の認定や障害福祉サービスの支給決定を行う際の判断材料として扱われます。自身の状況を反映した意見書を作成してもらうためにも、日頃から主治医と心身の状態についてよく相談しておくことが大切です。

出典:厚生労働省『障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要』

③認定調査員による聞き取り調査

市町村が申請を受理したあと、市町村の職員または市町村が委託した認定調査員を派遣して申請者と面接を行います。

面接では、調査員が定められた調査項目に基づいて、申請者の身体動作や日常生活の状況、医学的な管理の必要性などについて詳細な聞き取りを行います。また、調査項目に加えて、障害福祉サービスの利用に関する意向の確認なども行われます。

④コンピュータによる一次判定

主治医の意見書と聞き取り調査で得られた結果を基に、一次判定が行われます。

一次判定では、調査項目への回答をコンピュータが読み取ることで「必要とされる支援の量」が自動的に算出されます。この算出結果に基づいて区分1~6の判定が行われ、認定調査員によって認定原案が作成されます。

⑤市町村審査会による二次判定

一次判定の結果を踏まえて、市町村審査会による二次判定が行われます。

二次判定では、コンピュータで出力された支援区分を精査したうえで、必要に応じて修正を行います。認定調査の特記事項や医師意見書のうち判定ソフトでチェックされない項目、医師意見書の特記事項などを総合的に判断して認定区分が決定されます。

一次判定で非該当になったり、区分が低く判定されたりした場合でも、この二次判定によって個別の特性を反映した最終判断が行われる仕組みとなっています。内容に不整合がある場合には、再調査や判定の修正が行われることもあります。

⑥市町村による認定と申請者への通知

市町村審査会による二次判定で支援区分が確定したあと、市町村による最終認定が行われます。認定が完了すると、申請者に対して通知書が送付されます。

この通知をもって、申請者が利用できる障害福祉サービスの量や種類が確定して、具体的なサービス利用計画の作成に進むことになります。

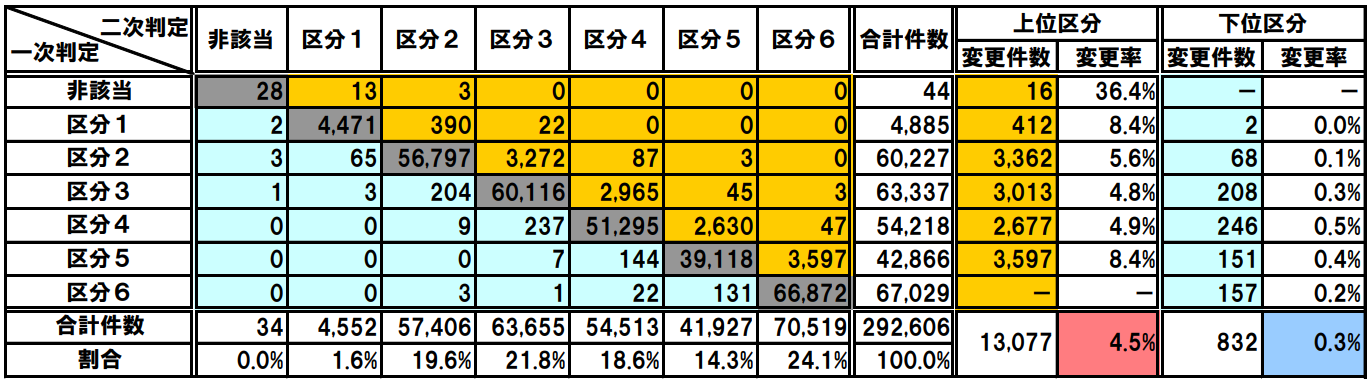

なお、一次判定と二次判定で認定区分が見直されるケースもあります。2023年度の実績では、認定区分の変更率は4.5%となっています。

▼障害支援区分の審査判定実績(2023年10月~2024年9月)

画像引用元:厚生労働省『障害支援区分の審査判定実績(令和5年10月~令和6年9月)』

このような判定実績から、市町村審査会の二次判定が個々の特性を反映させた認定を行うために重要な役割を担っていることが分かります。

出典:厚生労働省『障害支援区分の審査判定実績(令和5年10月~令和6年9月)』

障害支援区分の認定調査項目

障害支援区分の認定手続きにおいて、市町村が委託した認定調査員が行う聞き取り調査は一次判定の基礎データとなります。日常生活や心身の状態に関する5つの区分(80項目)について情報収集が行われます。

▼認定調査項目

| 区分 | 主な調査項目 |

| 1.移動や動作 | ・歩行や立位保持の能力

・車椅子の使用状況 ・寝返り・起き上がり・立ち上がりなどの体の動き など |

| 2.身の回りの世話や日常生活 | ・食事・排せつ自己管理能力

・入浴や歯磨きなどの清潔維持 ・健康・栄養管理 ・洗濯や買い物、調理などの生活管理能力 ・金銭の管理 ・意思決定能力 など |

| 3.意思疎通 | ・視力・聴力

・コミュニケーション能力 ・読み書き など |

| 4.行動障害 | ・異食や多動、他害行為などの有無

・不安、抑うつ、感情のコントロール ・対人関係 など |

| 5.特別な医療 | ・点滴管理

・透析 ・経管栄養 ・カテーテル など |

適切な支援区分を認定してもらうためには、調査員に対して自身の状況を正直かつ具体的に伝えることが大切です。

出典:厚生労働省『障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要』

就労に関する支援は区分にかかわらず利用可能

障がいを持つ方が就労準備を行う際に、障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用することが可能です。就労に関するサービスは、障害支援区分にかかわらず、市町村の判定によって必要性が認められた場合に利用できます。

実際に、就労系の障害福祉サービスの利用によって一般企業に就職した人は年々増加しており、2023年度では約2.7万人が就労移行を実現しています。

ここでは、就労系の障害福祉サービスについて紹介します。

就労移行支援

就労移行支援は、一般企業での就労が可能と見込まれる方が、原則2年間にわたって集中的に訓練を受け、就労に必要な知識・スキルを習得するためのサービスです。

▼主な支援内容

- 職業準備訓練(PCスキル、ビジネスマナー、コミュニケーション訓練)

- 職場実習の機会提供

- 就職活動の支援(応募書類の作成、面接対策など)

- 就職後の職場定着支援 など

就労継続支援(A型・B型)

就労継続支援は、一般企業での就労が難しい方や雇用契約を結んで働くことが困難な方のために、働く場が提供されるサービスです。

このサービスには、雇用契約を結んで最低賃金以上で働くA型と、雇用契約を結ばずに個々のペースに応じた社会参加を目指すB型があります。

▼A型・B型の仕組み

| A型 | B型 | |

| 目的 | 一般就労に近い形で働き、将来的に一般企業への就労を目指す | 個々のペースに応じて作業を行い、社会参加と能力の維持・向上を図る |

| 雇用契約 | あり | なし |

| 賃金 | 地域の最低賃金が保証される | 最低賃金の提供はなく、生産活動の対価として工賃が支払われる |

就労継続支援を利用する際は、自身の就労能力や生活と仕事の両立などを踏まえて、安定して就労できる働き方を選択することが大切です。

就労定着支援

就労定着支援は、就労移行支援などを経て一般企業に就職した方が、長く働き続けられるように支援するサービスです。

就職後の7ヶ月目から最長3年間にわたって、働くうえでの日常生活や社会生活に関する問題の相談や支援を受けられます。

▼主な支援内容

- 体調管理や生活習慣に関する助言

- 仕事と生活の両立に関する相談

- 企業との連携による配慮事項の調整サポート など

このサービスは、就職後の不安を軽減して定着率を高めることが目的とされています。「就職しても続かない」「ブランクがあり、長く働けるか不安」という方に適しています。

出典:厚生労働省『障害者の就労支援対策の状況』

障害者雇用の就職をスムーズに進めるには

障害者雇用での就職をスムーズに進めるには、障害福祉サービスの就労支援を受けるほかにも、民間の転職エージェントを活用することも一つの方法です。

転職エージェントは、多様な障がいを持つ方が応募できる非公開求人を多数保有しており、専門のキャリアアドバイザーと二人三脚で就職活動を進められます。

求人紹介に加えて、企業への応募書類の作成や面接対策、企業との給与や配慮事項に関する交渉代行なども任せられるため、「選考や交渉に苦手意識がある」といった方も安心です。

『エージェント・サーナ』は、障がい者雇用に特化した転職エージェントサービスです。

▼エージェント・サーナの強み

- 30年以上の実績と確かな定着率

- 85%が非公開求人で幅広い選択肢を提案

- 企業との綿密な交渉で納得のいく労働条件の実現

単に求人を紹介するだけでなく、求職者の能力と経験を最大限に活かして、「転職して本当に良かった」と思えるキャリアの実現を全力でサポートいたします。

まとめ

障害認定区分は、障害福祉サービスを利用するうえで「どれくらいの支援が必要か」を判断するための基準となります。障がいの種類・程度だけでなく、日常生活や心身の状況なども考慮して判定されるため、申請時には自身の状況を詳細に伝えることが大切です。

また、就労系の障害福祉サービスでは、障害認定区分の認定を受ける必要はありません。必要とする支援の内容に応じて申請しましょう。就労準備を本格的に始める方は、転職エージェントを活用することもポイントです。

『エージェント・サーナ』は、転職の“本質”に目を向け、あなたの強みを最大限に活かして安定して働ける職場との出会いをサポートいたします。新たなキャリアの道を切り開いてみてはいかがでしょうか。まずはWeb面談からお申し込みください。